La vicenda “Phica” ha acceso un dibattito senza precedenti in Italia, mettendo al centro sessismo digitale, odio politico e vuoti normativi. Tutto è esploso quando è emerso che su questa piattaforma pornografica – con sede legale all’estero ma radici nel dark web – erano stati caricati migliaia di fotomontaggi a sfondo sessuale, ottenuti manipolando immagini di donne pubbliche italiane, della politica, giornaliste, attrici e influencer ma soprattutto donne comuni.

Il meccanismo dello scandalo

La piattaforma, nota già da mesi in alcune community online, è diventata virale quando alcuni utenti hanno iniziato a diffondere sui social i contenuti creati con tecniche di intelligenza artificiale e deepfake. Le immagini mostravano le protagoniste in pose sessualmente esplicite, accompagnate da insulti e riferimenti politici.

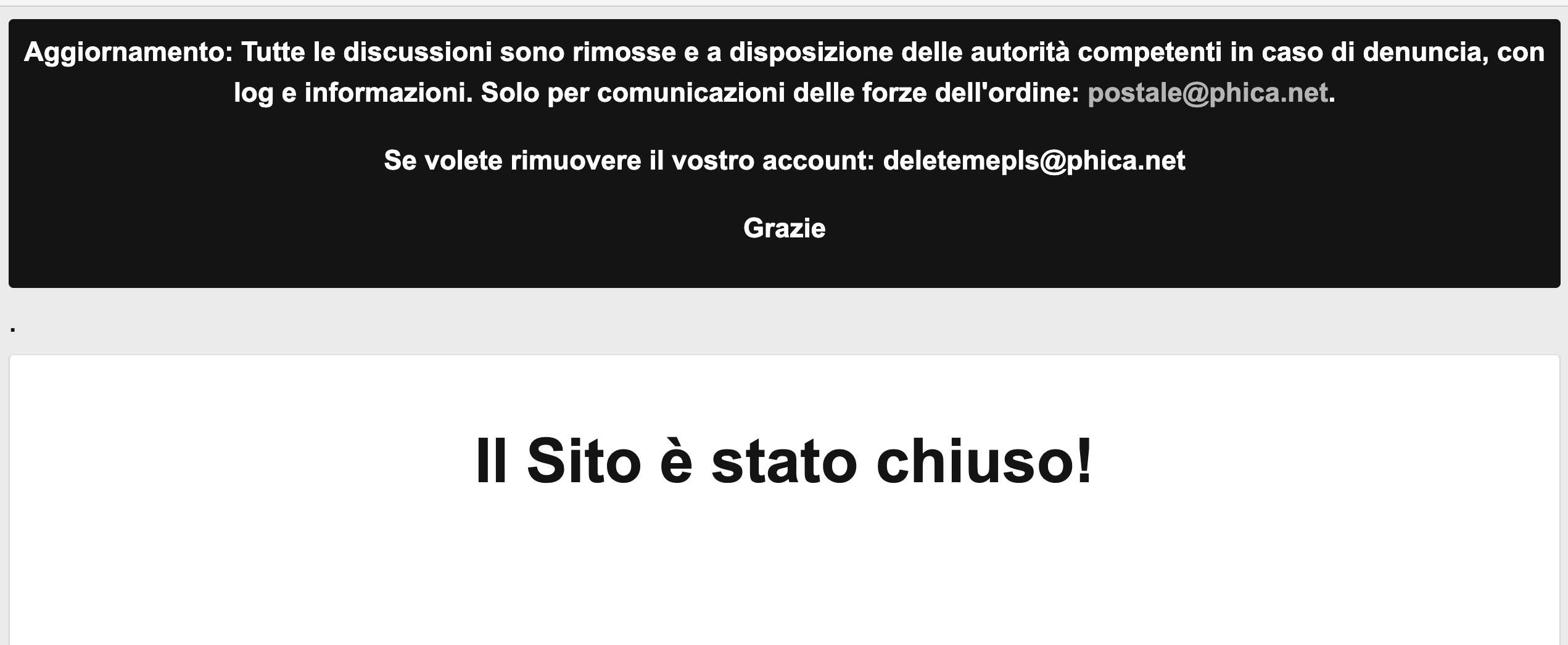

La facilità di produzione – grazie a software accessibili – e l’assenza di una sede legale chiara hanno reso complessa qualsiasi azione immediata di oscuramento. Il Garante della Privacy e la Polizia Postale hanno aperto un’inchiesta, ma al momento il sito resta attivo su server offshore.

La reazione politica

La premier Giorgia Meloni ha definito il caso “un’aggressione infame contro le donne che fanno politica” e ha chiesto a Bruxelles una normativa europea contro il revenge porn digitale basato su deepfake.

Elly Schlein ha parlato di “un tentativo di ridurre le donne a corpi da denigrare, nel momento stesso in cui ricoprono ruoli di potere”.

Al coro si sono unite altre figure pubbliche, da Laura Boldrini a Ilaria Cucchi, tutte invocando una stretta legislativa.

Sul fronte opposto, alcuni commentatori di area conservatrice hanno minimizzato, definendo la vicenda “un problema di internet da non enfatizzare”, scatenando ulteriori polemiche.

Una ferita culturale: sessismo e doppi standard

Lo scandalo non riguarda solo la privacy violata. Rivela quanto sia radicato in Italia un sessismo culturale che mira a screditare le donne nel momento in cui acquisiscono autorevolezza.

Il caso Phica si inserisce in un contesto già fragile: l’Italia è tra i Paesi europei con più alta incidenza di molestie online verso le donne in politica (dati European Institute for Gender Equality, 2024).

Molti analisti sottolineano che se fossero stati colpiti leader uomini, la reazione sarebbe stata diversa: i deepfake pornografici colpiscono soprattutto figure femminili perché sfruttano la sessualizzazione come arma politica e sociale.

Il vuoto normativo

Dal punto di vista legale, l’Italia dispone dal 2019 della legge sul revenge porn (Codice Rosso), ma la norma non copre del tutto i casi di contenuti artificiali creati da zero.

L’attuale quadro normativo non riesce a distinguere tra la diffusione di materiale reale e quello generato con l’IA, creando zone grigie in cui siti come Phica prosperano.

Secondo il Garante Privacy, occorre una nuova cornice giuridica europea che disciplini l’uso dell’IA e sanzioni la produzione di deepfake lesivi della dignità personale.

La mobilitazione dal basso

Nel giro di pochi giorni, oltre 150.000 firme sono state raccolte per chiedere al governo l’oscuramento immediato del sito. Alcune associazioni femministe hanno organizzato presidi davanti a Montecitorio con lo slogan: “Non è pornografia, è violenza digitale”.

Anche diversi giornali internazionali, dal Guardian al New York Times, hanno riportato la notizia, sottolineando come l’Italia si trovi ora al centro di un caso emblematico sulla protezione delle figure pubbliche nell’era dell’IA generativa.

Il caso che può cambiare le regole

Lo scandalo Phica non è solo un episodio di cronaca digitale. È un campanello d’allarme su come la tecnologia possa amplificare discriminazioni storiche, colpendo soprattutto le donne.

Se gestito con coraggio legislativo e culturale, potrebbe trasformarsi in un punto di svolta: dall’adeguamento delle leggi italiane ed europee, alla consapevolezza sociale che il corpo femminile non può essere strumento di derisione e violenza.

Il dibattito è aperto: riuscirà l’Italia a trasformare una ferita in un’occasione di riforma e civiltà? O saremo ancora la ruota del carro dell'Europa in materia di diritti?

.png)